気が付けばブログの投稿本数が今回で1,000本に到達した。noteと合わせると倍の2,000本を越えている。今回はこの記念すべきブログ1,000回目の投稿で、今後の活動について書いてみようと思う。

大和 司

大和 司ブログの投稿回数が今回で1,000回目となりました!😊いつもお読み頂きありがとうございます。

(約 7,000文字の記事です。)

更新履歴

2024/10/28 公開

Zbrushについて

Zbrushを取り巻く環境の変化

私がZbrushを触り始めたのが2018年の春ころだった。(一番古いZbrush関連の投稿が5月13日だった。)

あれから6年で色々変化した。

- ZbrushもPixologicからMAXONに変わった。

- 無料アプデも終わりサブスクのみになった。

- 月額サブスク価格も5千円台からほぼ9千円台になった。

永続版Zbrush 2022を使える人はまだいい。だが今後のZbrushの将来は?と考えると、結構厳しいと思っている。新規ユーザーは増えるのか?既存ユーザーの囲い込みしか生き残りの道はないのか?外側への広がりではなくて、内側への密度UPしかなくなる?古参や熟練者の声が大きくなり、新参者や初心者への風当たりが強くなる?将来のことは誰にも分からない。

経済成長できていない今の日本で、Zbrushのサブスク代は安くはない。これを新規ユーザーが負担できるか?

| ソフトウェア名 | サブスク1年分の価格 |

|---|---|

| Zbrush | 69,740円 |

| MAYA Indie | 47,300円 |

DCCツールの代表であるMayaの個人版、MAYA Indieよりも約1.5倍も高い。もちろんソフトウェアの特性が違うので性能での比較はできないが、サブスク価格が他のソフトと比べてもかなり高額であることには違いがない。

Zbrushの月額サブスクは毎月8,580円!😱

Zbrushは月額サブスクだとさらに高くなる。Zbrushの月額サブスクは毎月8,580円だ。(2024年10月28日調べ)ほぼ9千円と言っていい。

毎月9千円はお小遣いの範囲を超える。

プロユーザーなら迷わず年間サブスク一択だが、たまにしか使わないホビーユーザーや、体験版を使い終えたあとで、あと少しだけZbrushを使いたいユーザーは、かなり考え込む価格だ。9千円……。この価格の高さは、新規ユーザーの参入障壁としてはあまりにも厚くて高い壁だと思う。壁の向こう側にいる「永続版2022購入済みユーザー」との隔たり。

となると恐らくはユーザーの流動性は極めて低くなると予想している。使う人は使うが、使わない人はさっぱり使わない。Zbrushへの依存度が0か100かになると思っている。依存度100%の人は既に永続版を購入済みなはずなので何の問題もないだろう。

今の段階でZbrush依存度0の人は、果たして今後Zbrushユーザーになり得るのか?という問題。つまりこれからプロになるかもしれない卵ユーザーがZbrushを必要とするか?という問題。もちろん覚悟を決めてプロになると腹をくくったユーザーは四の五の言わずに使い方を学ぶだろう。

ホビーユーザーは今後Zbrushを使い始めるのか?

ではホビーユーザーは?アマチュアモデラーは?ここからの壁はさらに厚く高いと思っている。本当にZbrushでなければいけないのか?と誰しもが考えることだろう。月額9千円はそれほどの金額だ。

私も色々考えたが、おそらく、ホビーユーザーのZbrushへの流入は絶望的だと思っている。(思う・考えるのは私の自由です😊)

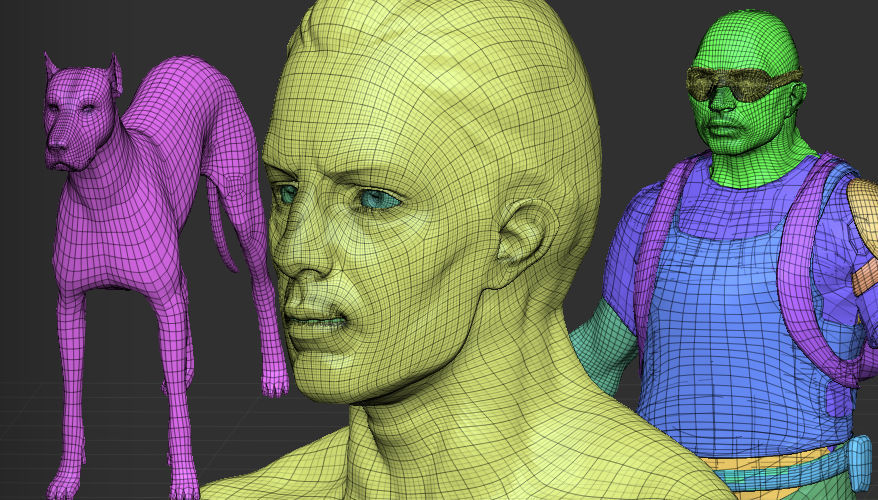

となると今後のZbrushユーザーはほぼ間違いなく「何かしらのプロ」、ということになる。フィギュア造型にせよ、ゲームキャラモデリングにせよ、ある程度Zbrushの使いこなしに習熟している状態だ。この前提を、今後のZbrushとの付き合い方を考える上での軸にしようと思った。

もしZbrush初心者が覚悟を決めてサブスクしたとしても、入り口からいきなりハードモードなので、気軽な初心者ではない。そもそも初心者に覚悟が必要な時点でいきなりふるいに掛けられている。なので今後予想されるZbrush初心者そのものの数が、かなり少ないと予想している。そういう人たちに刺さる情報提供は「そもそもが需要が圧倒的に少ない」という予想だ。撤退せざるを得ない。

個人的には「もうZbrushでなくても」よくなった

そもそも私も最初はZbrush初心者だったし、3DCG初心者でもあった。だが「当時は」Zbrushを気軽に試せた。気軽にスタートができて、続投できる価格の時代だった。

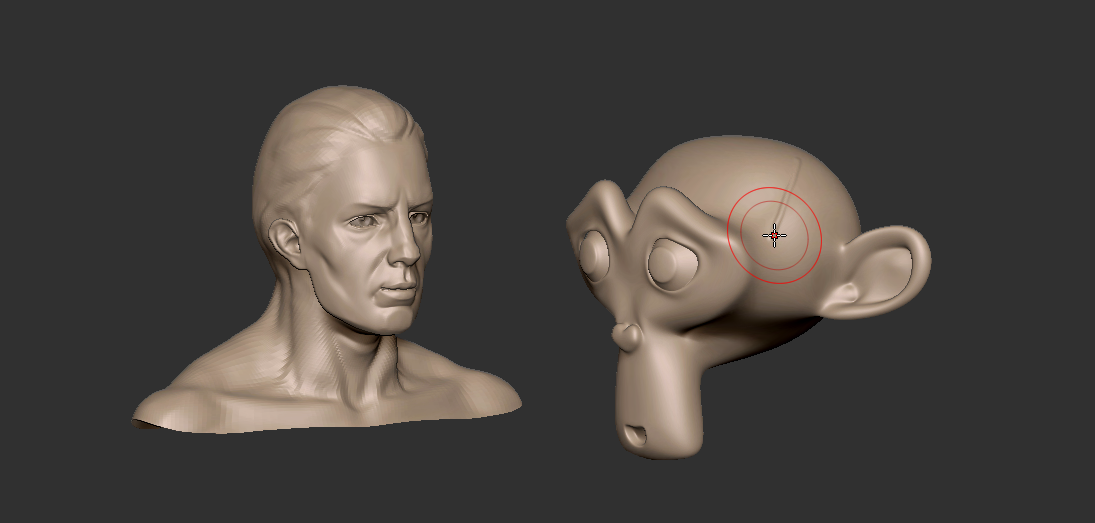

だが時が経ち、Blenderのスカルプトモードで私のニーズは満たされることを確認した。Blender 3.6も枯れて安定したし、最近出た4.2 LTSはさらに軽くなっていた。個人的なモデリング用途では、スカルプトでもポリゴンモデリングでも十分に使えるソフトだと判断した。

なので一人のクリエーターとしてはZbrushを卒業してBlenderをメインツールにすることに決めた。

要するに「Zbrushを使うこと、使いこなし術、テクニックを探求すること」から卒業することにしたのです。

今まではBlenderのスカルプト機能とZbrushとの比較を結構していたが、今後はそのようなことはしないつもりだ。個人クリエーターとしては極端な判断をすることにした。

一言で言うと「Zbrushのない世界線でクリエイトしてみよう」と思ったわけです。

ではZbrushから完全離脱か?と考えると、それはもったいないとも思った。

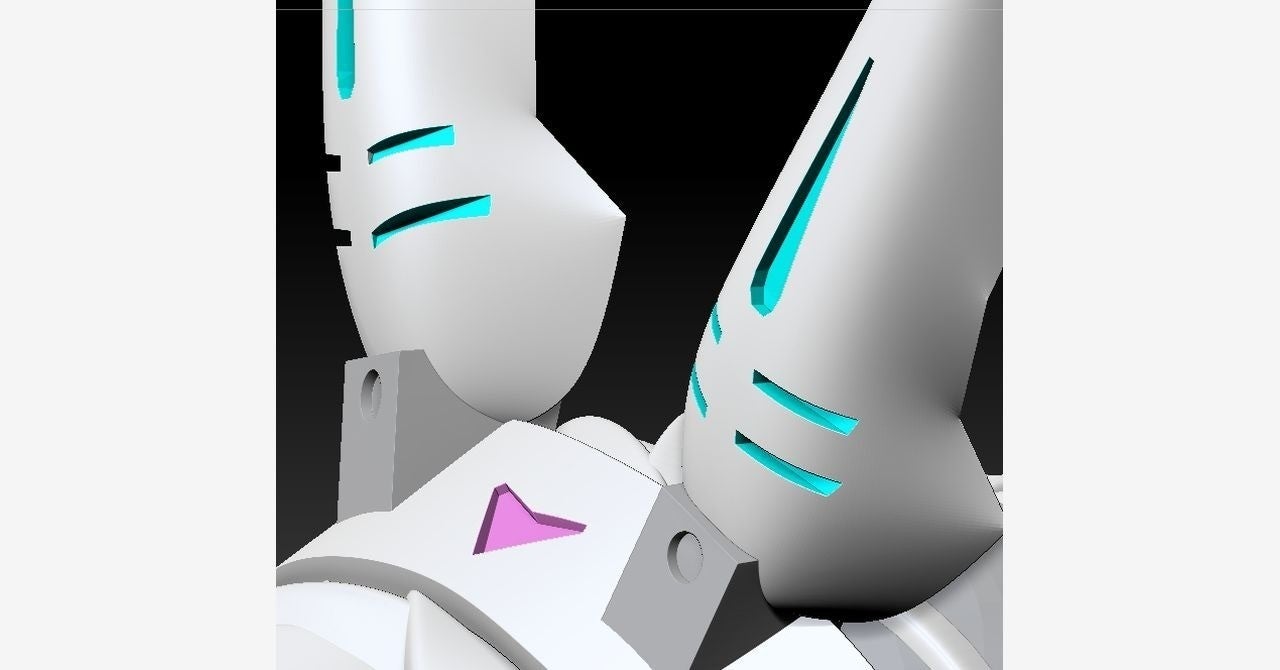

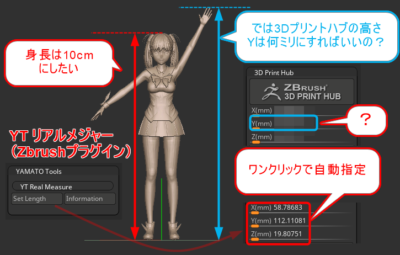

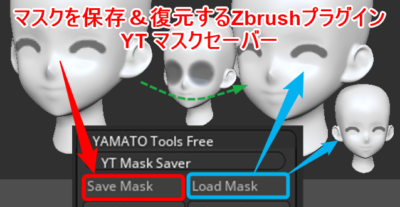

ZscriptでZbrushを便利にできる能力

「芸は身を救う」とはよく言ったもので、ソフトウェアとして個人的な必要性はなくなったものの、私の能力を生かして「他者を救うことができる」のがZbrushだったりする。自分はZbrushを使うつもりがないので、自分のための便利プラグインは需要ゼロなのだが、現役ZbrushクリエーターからすればまだまだZbrushに必要な機能はあったようだ。

なのでZbrushユーザーを卒業するものの、ZbrushプラグインクリエーターとしてZbrushと関わり続けることにした。

料理人と包丁職人(Zbrushユーザーとツール開発者)

モデリングを料理に例えると、プロのZbrushユーザーは料理人だと思う。私はZbrushプラグインクリエーターなので、例えば包丁職人だ。プロの料理人は包丁の使いこなしがプロレベルだ。だが料理人が包丁を作り出すことは(ほぼ)ない。包丁を使っておいしい料理を作るのが料理人の使命であって、包丁作りは必要ない。また包丁を自作したいという料理人も少ないだろう。

同様に、ZbrushユーザーはZbrushを使いこなして素晴らしいモデルを作り上げることが使命であって、Zbrushプラグインを作り出す必要はない。モデラーはモデリングしたいのであって、Zscriptを使ってプログラミングしたいわけではない。できる人もいるだろうが少ないだろう。

このように、私の場合、料理人として考えれば「私にとってのZbrushというツールにはもう興味はない」が、プラグイン開発者として現役Zbrushユーザーから「新しい包丁」を望まれるシーンはまだあるようなのだ。だからZbrushを使って作品作りすることを卒業しても、Zbrushプラグイン開発者まで卒業する必要はないのでは?と思い直すことにした。

誰のための、何のためのZbrushプラグイン開発?

今までは、

- 私というZbrushユーザーの、

- Zbrushユーザーによる、

- Zbrushユーザーのための、

- Zbrushプラグイン開発

だった。リンカーン大統領の演説になぞらえれば。だがこれからはこう変わる。

- Zbrushをよく理解している元ユーザーの、

- Zscriptを使いこなせるプログラマによる、

- 他者であるプロのZbrushユーザーのための、

- Zbrushプラグイン開発

要するに「私が欲しいからZbrushプラグインを作った」から「他者が望んだ機能をZbrushで実現できそうだからZbrushプラグインを他者のために作る」ことに変えたのだ。

スタート地点を「私というZbrushユーザー」から「他者という現役プロZbrushユーザー」に置き換えたわけだ。

今後の記事の方向性

なので今後の情報発信としては「私が思う・考える、Zbrushの便利な使いこなし」という記事は書かない予定だ。Zbrushを使うことがほとんどなくなるわけだし、その情報を欲する初心者ユーザーの絶対数が少ないわけで、誰得な記事になってしまうから。

もし記事を書く場合には、上記の通り、他者というプロのZbrushユーザーのための記事になるが、ほぼ開発済みZbrushプラグインに関する記事しか書かない&書けない予定。

私がZbrushに対してどうこう言うことはほぼなくなる。言えることと言えば自分が開発したZbrushプラグインに対してのみ、ということになるだろう。

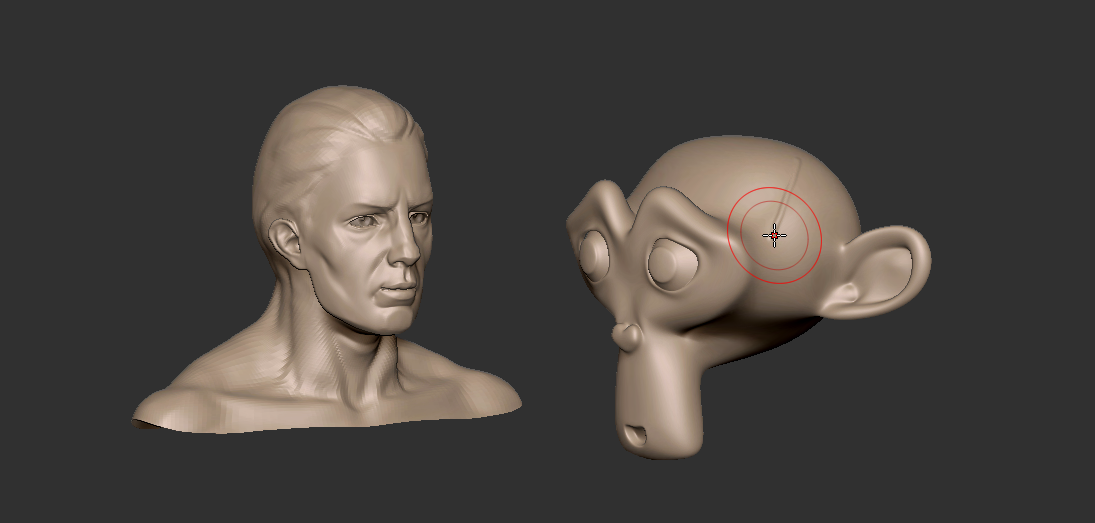

情報発信はBlenderにシフト

今後自分が使いこなしていくツールはBlender 4.2だ。サブで3.6。必然的に情報発信はBlender関連に偏っていく。今現在で色々試したいことといえば、

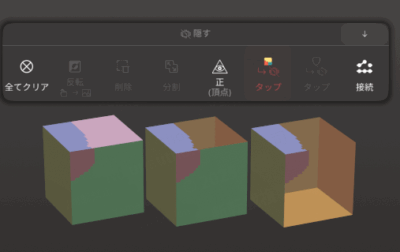

- Blenderスカルプトの使いこなし

- ポリゴンモデリングとしての作業効率化

- リトポツールやアドオンの探求(RetopoFlowや自動四角ポリゴン化アドオンなど)

本気でZbrushなしでワークフローが成立するかを試すことが山ほどある。コアは確認済みだが細かい所の検証がまだまだ。なので記事のネタは今ところ枯渇しない。

またZbrushの環境分析とは真逆で、ほとんどが初心者やアマチュア、サンデーモデラーが多い。そして逆に使いこなしているプロのほうが少ないだろうが、そういったプロは情報収集能力と3DCG関連知識が半端ない「超絶プロフェッショナル」な人が多い印象だ。

なのでユーザー層が幅広い。そして初心者層が厚い。中級以上が少なくなる印象だ。

ZbrushとBlenderとで、このユーザー層の違いがの今後の活路だと思っている。

また、当然ながらZbrushはスカルプト専門ツールであり、BlenderはDCCツールなので守備範囲がまったく異なる。メリット・デメリットは必ずある。既にZbrushとBlenderとの比較は終わっているし、作業過程で数億ポリが必要な場合には迷わずZbrushでの作業をオススメする。

ただ、私の場合はせいぜいMax 10万ポリもあればいいので、Blenderのスカルプトで十分造型できる。また1つのDCCツール内で完結できるのであれば、ファイルの出し入れが不要なので効率的だ。

そういう事情もあるので、Zbrushのない世界線でBlenderのみでワークフローが完結できないか模索中です。というかほぼできているので今回の記事を書いています😊

プログラマとしての成長

長らくZscriptという特殊なプログラミング言語(以下、言語と略記)を使っていたが、やはりZscriptの限界は割と早かった。なにせZbrush専用の言語だし、Zbrush自体が何かしらの言語で記述されていて(恐らくはCかC系だろう)、その上で動く言語がZscriptなので、色々面倒や不便が多い。

最近はObject-Oriented Programming (OOP) を学習し、デザインパターンも学習中だ。将来的に柔軟なソフトを作りたいので、Zscriptだけに依存していたくはなかった。そこでPythonとC# を学習し始めた。

BlenderはPythonで機能拡張できる

アドオン開発はPythonが必要だが、色々とハードルが高い。最近気が付いたのは、ちょっとした「自分専用の便利機能」ならば、わざわざアドオンをつくらなくてもBlenderのScriptingタブ(スカルプトタブではないよ)でテキストエディタにPythonコードを書いて(貼り付けて)再生ボタン▶を押せばPythonで自動処理できる、というもの。

なので「将来的にBlenderのアドオンを開発したい」と思って学び始めたPythonだが、アドオンというしっかりした完成品にしなくても、自分専用なら実際の処理部分だけをPythonコード化できれば即使えるツールになる!ということだ。

実際に既に数本の自分専用Pythonコードを使って作業しています。楽ちん。

アドオンにして人に使わせるにはたくさんのエラー処理が必要になるので腰が重い。だが自分専用ならばエラー処理は最低限で住む。まずは自分で使ってツールを磨き、成熟したらアドオン化して販売もできる。

ZbrushプラグインをPythonを使って開発できた

新たな挑戦としてPython+ZscriptでZbrushプラグインを実際に1つ開発できた。

このプラグインは実用性や必要性を考えて作ったものではない。どちらかというと「これができたらいいな」というぼんやりした自分の欲求と、「どうせ作るなら今度はPythonを使って開発したい」と思ったことを実行した結果、難産だったが完成した、というもの。

この試行錯誤の過程で、Pythonを使えるようになったし、Pythonのメリット・デメリットも分かった。その上で「ちょっと使いにくいぞ」と思い、色々とプログラミング言語を調査した結果、どうやら自分にはC# が合っているっぽい、ということでC# も学び始めた。

OOP 学習の必要性

ある程度の規模になるとObject-Oriented Programming (OOP) とデザインパターンの知識がないと立ちゆかないと直感した。そこでデザインパターンを学習している。とても難解。だがデザインパターンを学ばないとそもそもOOPを使えない。というか発想が逆で、デザインパターンを使うためにOOPという概念があるのだ。OOPを使わないならデザインパターンも不要。レガシーなプロシージャール・コードで十分だ。ZscriptはOOP非対応なので必然的にプロシージャル・コードになる。

デザインパターンを実践するための言語としてC# を採用した。今度はC# +Zscriptで何かしらのアドオンを作ってみたい。

こんな感じで、Zbrushでモデリングしたい=モデラーというよりも、腐れ縁でZscriptを使るようになってしまった人が、他者や友人のZbrushユーザーにプラグインで利便性を提供したいプログラマ、これが本来の&これまでの姿だったわけだ。

まとめ

長らく使ったり使わなかったりしたZbrushとの関わり方を、この際にきちんと明確化した。ごく普通のZbrushユーザーから、プロZbrushユーザーのニーズに応じてZbrushプラグインのみを作る人に、なることにした。

料理ができなくても優れた包丁は作れるわけです。料理人からの包丁に関するフィードバックがあれば、職人はいい包丁を作れます。

F1ドライバーはエンジンを作れなくてもいい。マシンを速く走らせられればそれでいい。F1技術者はF1のドラテクがなくても、いいエンジンを作れる。ドライバーからのニーズを理解できれば、レスポンスのいい「速く走れるエンジン」を作れるのだ。

要するに役割分担でいい。使い手のニーズを知れればいい。二刀流は美談だが、現実世界を見れば役割分担のほうが圧倒的に多い。夢ではなくて現実を見ることにした。Zbrushに関してはモデラーではなくてプラグイン開発者側にのみ立つことにした。モデリングはモデラーに任せることにした。

- 個人的な創作活動ではZbrushを卒業

- ZscriptプログラマとしてZbrushを使い、プロのZbrushユーザーの役に立つ

- Zbrushの使いこなし記事や初心者向けZbrush情報の発信は予定なし

- 今後はBlenderに関する使いこなしの探求と情報発信がメインになる

- Blenderのスカルプトと効率的なモデリング作業手法の探求

- プログラマとしてC# をメインにデザインパターンを学習する

今後はこれらを軸として、ブログやWebサイトなどを少しずつ変えていく予定です😊お楽しみに!

今回の創作活動は約3時間30分(累積 約3,981時間)

(1,000回目のブログ更新)