大和 司(やまと つかさ)

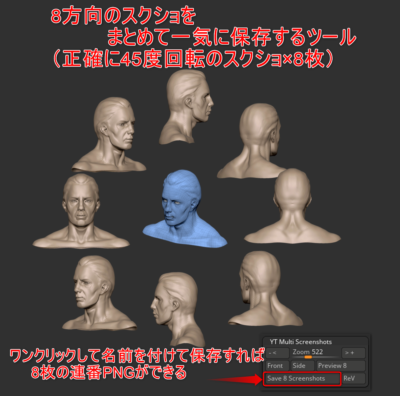

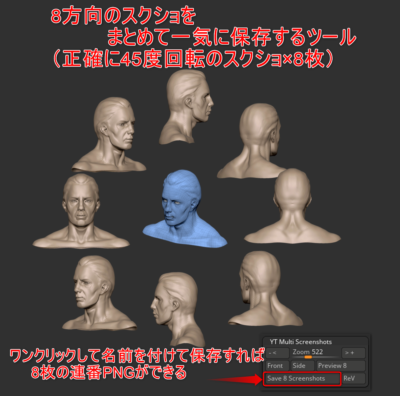

Zbrushという3DCGソフトのプラグインを開発しBOOTHなどで販売しています。またBlenderという3DCGソフトのチュートリアルやアドオンの使い方の記事を執筆しnoteで販売しています。

3DCGに関するエンジニアでもあり、プログラマー兼テクニカルライターでもあります。

3DCGを始めたきっかけ

大和 司

大和 司立体物を平面に変換すること=お絵描きならば、だったら最初に元の形を立体で作り、PCに平面化の演算をさせれば全て解決では?

元々はお絵描きしたかった人です。絵の練習中にふと、

- 「3DCGで全部絵を作ってしまえば絵を描かなくてもいいのでは?」

- 「立体物を2次元平面に落とし込むには相当な変換スキルが必要なのでは?」

- 「3DCGならば、立体のほうを作ってしまえば、画像化は全部PCに任せてしまえば解決では?」

という発想から3DCGクリエーションにシフト。なので画力は上がっておらず😭

それでも3DCGでも最低限のお絵描き能力は必須だったりします。要注意。

Zbrushが全ての始まり

最初に触った3DCGソフトがZbrush。ただZbrushはとても使いにくく、機能的に不可能な部分もあったので、だったら自分で開発して機能を拡張しちゃえ!という、3DCGモデリングではない方向に進んでしまい、モデリングよりもプラグイン開発の時間数のほうが多くなってしまった😭

Blender 2.8との出会い

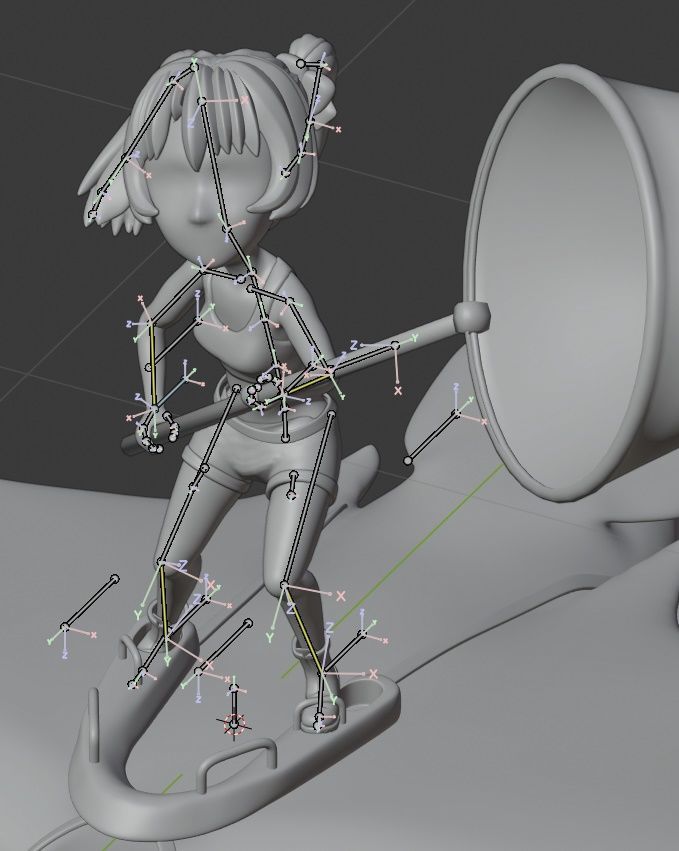

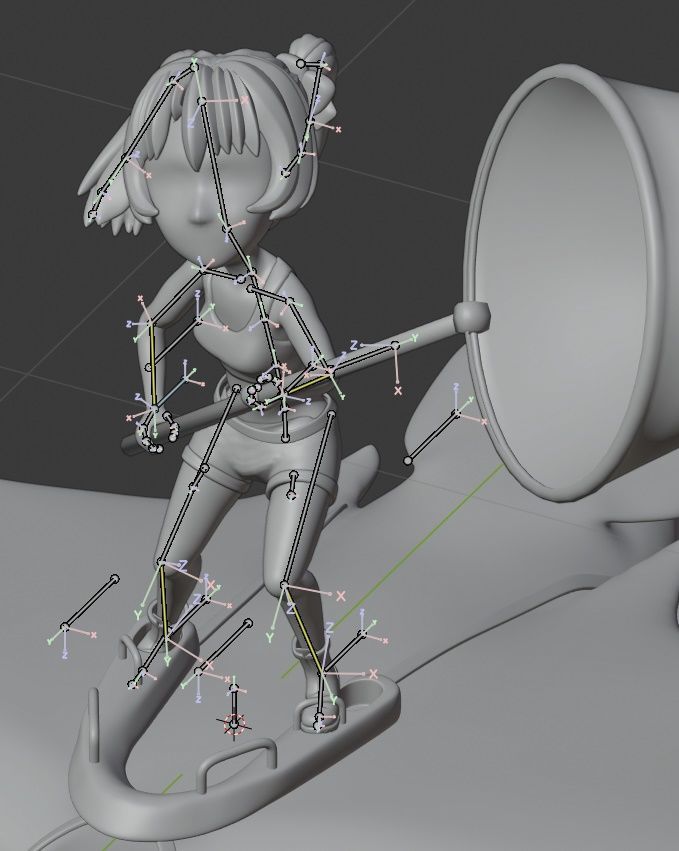

その後Fusion 360やTwinmotion、ゲームエンジンのUE4やUnityも学んで触ってみるがイマイチしっくりこなかった。またDCCツールとしてはBlenderを最初に触り、BlenderとZbrushとの違いに驚く。Zbrushが3DCGの最初のステップだったので、Zbrushの常識=3DCGの常識だと思っていたが、Blenderを触ってみて「どうにもそうではない」と気付く。

例えばUV展開+テクスチャ(サブスタンス3Dペインターの学習の必要性)、リギングによるリグポージングやアニメーションなど、Zbrushではできない(やりづらい)が、しかしながら一般的な3DCG業界では必須の知識がZbrushオンリーの自分には足りないと気付く。

またBlenderについてはアドオンで機能拡張することが前提の部分が多く、星の数ほどあるアドオンのうち、本当に役に立つ便利アドオンの使い方を「日本語で解説」しようと思い、いくつかチュートリアルを執筆。noteで販売中。

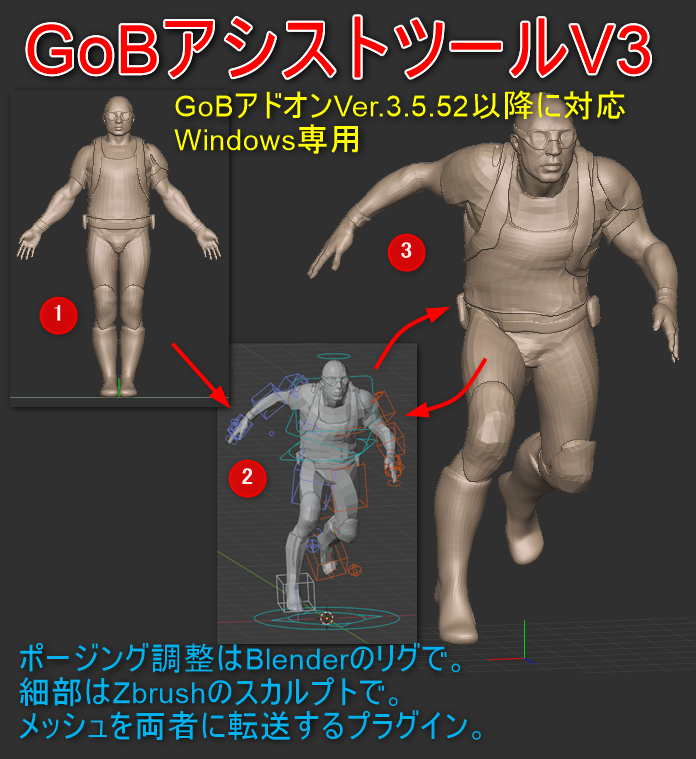

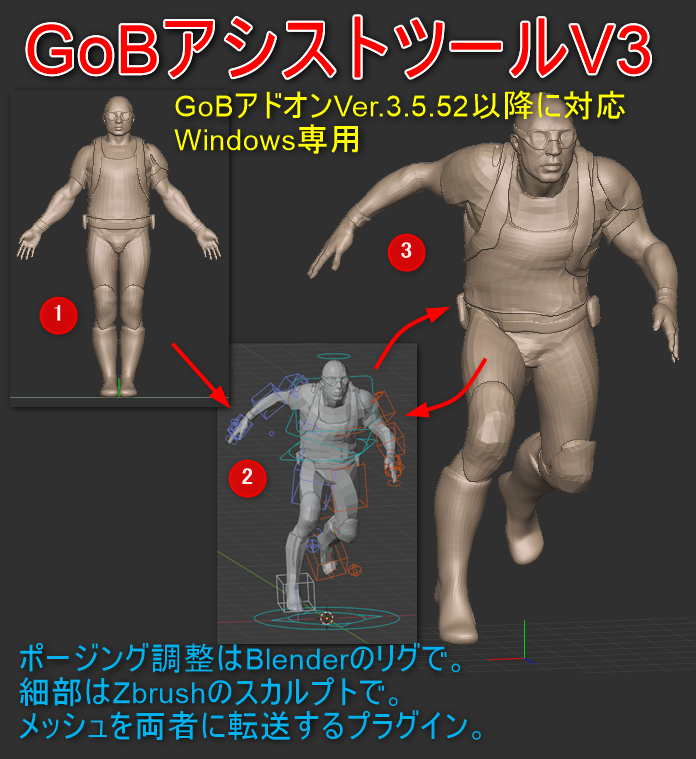

その後、ZbrushとBlenderとの連携を模索し、Zbrushの得意なこととBlenderの得意なことを上手く融合させるべく、GoBアドオンの作者とともにGoBアドオンの改良をサポート。後にそれをさらにZbrush側でカスタムしたGoBアシストツールV3を開発・販売中。

メッシュのみの往復ならばZbrushと最も相性がいいのはMayaでも3ds Maxでもなくて「実はBlenderだった」ということに、後から気付くわけだが、このとき一生懸命に開発しておいて良かった。

モデラーではなくてむしろテクニカルライター、エンジニア

Zbrushのプラグイン開発という経緯があり、Zbrushをメインとして扱うプロのユーザーとよくお仕事させて頂いております。特にフィギュア原型師、ロボットやメカ物のハードサーフェスモデラー、ジュエリーデザイナー、3DCGクリエーターの皆様です。

私自身はどちらかというと開発者側に近く、モデリングそのものの作業量や造型力を高めることよりも「どうやって効率的に作るか、楽に造型できるか」という手法そのものに注目して開発してきたため、3DCGエンジニアですし、プラグイン開発に置いてはプログラマーとも言えます。そして開発手法や手順をを他人に分かりやすく伝えるための文章作成技術にも長けているため、テクニカルライターとも言えます。

なお造型力は月並みでして、お披露目できるほどのものはありません。ブログでもほとんど公開していません。

私の場合はともかく、当開発手法によってプロの造形師の皆様にとってはモデリングの作業量が大きく変わるため、その開発に注力してきたという経緯があります。Zbrushプラグイン開発もその一つです。

ただ、今後はセルルックな1枚絵を作り出していきたいという、ようやく自分にとっての「何をどう作るか」が決まったのが2022年後半です。(こちらについてはプロジェクト凍結中で振り出しに戻る😭)

AIによる絵の生成

絵を描きたいわけなので、当然、昨今話題のAIによる絵の自動生成も大いに活用したい側の人です。画力ではない技術力で絵を作り出せるなんて、素晴らしい。皆が皆、優れた絵を欲しているわけじゃない。そこそこラフでそこそこ見栄えのする絵が欲しいときに、画力なしにそれっぽい絵が作れるのは嬉しいことだ。

なのでAI絵の作成に関する記事も少しだけ執筆しています。

皆様も是非お試し下さい。

セルルックな絵作りをしたい

BlenderやUnityでセルルックな絵を作り出すためのトゥーンシェーダーや線画シェーダーを模索していましたが、どうにも満足できる絵ができず、諦めていました。だが3ds Max+Pencilプラグインという表現があることを知り、思い切って3ds Maxを学んでみることにした結果、どうやら望んだ物が手に入りそうだと知りました。

今の取り組みは3ds MaxとPencilプラグインによるセルルックな絵作りを模索中。元々絵を描きたかったわけで、その中でもアニメのセル画調の1枚絵という、シンプルながらも奥の深い平面表現を、3DCGから生み出したいという思いを形にしてみたいと思ったわけです。

その過程でMayaも3ds Maxも学ぶという遠回りも。期せずしてMaya、3ds Max、Blenderという主要なDCCツールを学んで触ってみる経験ができました。今後はBlenderと3ds Maxがメインになりそうです。Mayaは操作方法を忘れかけています。

こんな私ですが、今後ともよろしくお願いいたします。

大和 司