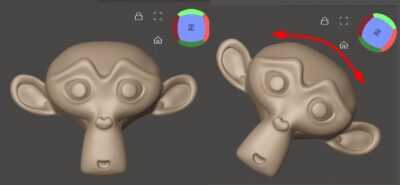

サブスタンス3Dペインター(Substance 3D Painter)の基本的な構成と使い方がだいたい分かってきた。ようやくサブペの基本構成とそのワークフローを理解できた。サブペはPhotoshopとは似て非なる物。そもそもの発想が2Dペイントソフトと違いすぎる。ようやくサブペの本質を理解できた気がする。

大和 司

大和 司サブペは「どうせクリスタやPhotoshopの3DCG版でしょ?」と思っていたらならば、多分、本質的にサブペを使いこなせる日は来ないと思う。山ほどあるパラメーターいじりで終わることだろう。そうならないためにも、サブペの基本構成とワークフローを押さえておこう。

(約 4,200文字の記事です。)

レイヤーはPhotoshopに似ているが「別物」

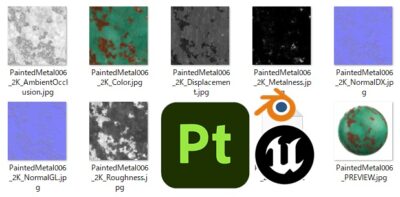

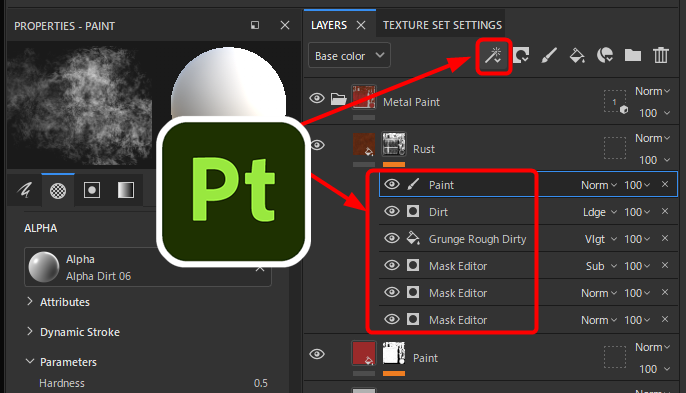

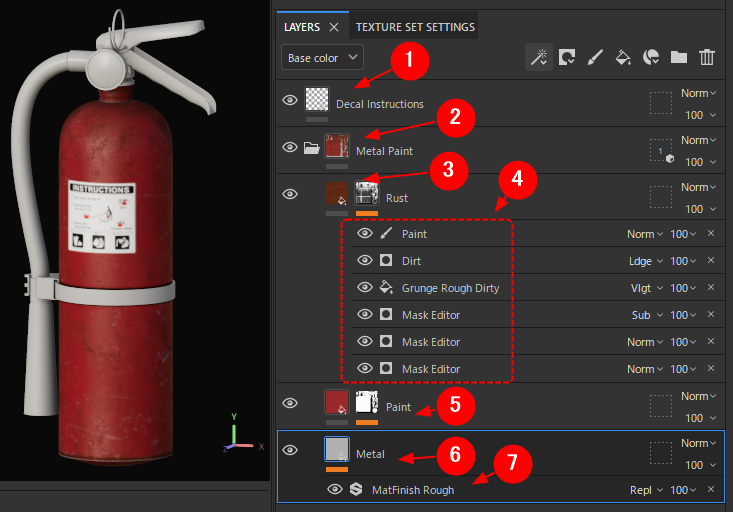

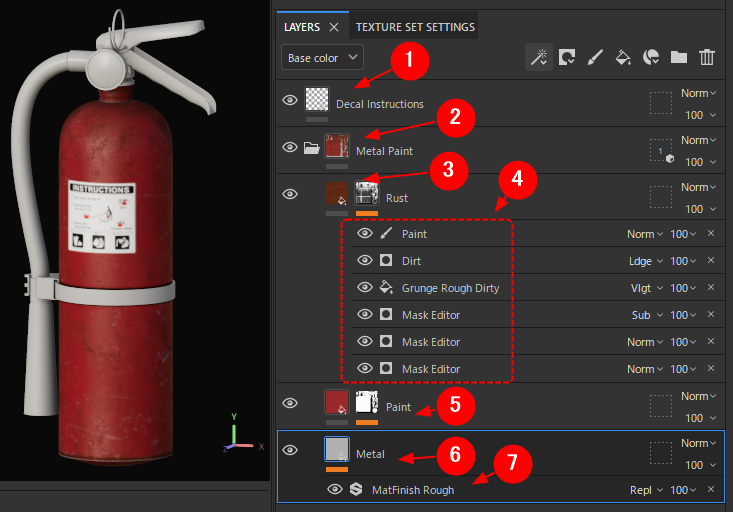

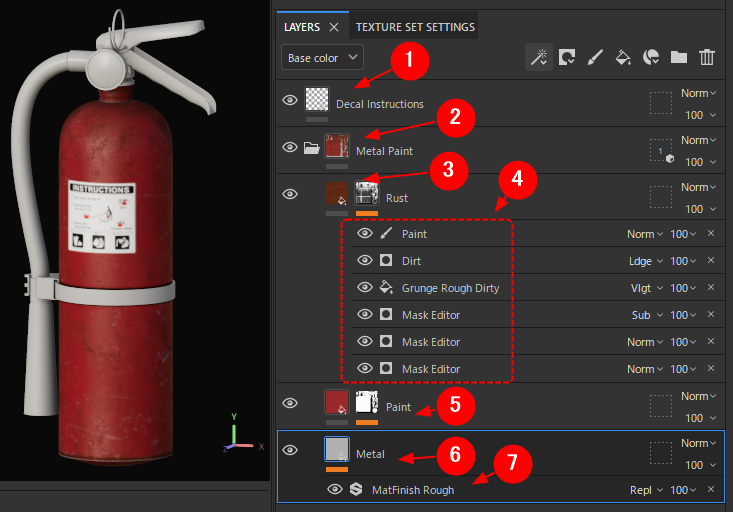

- ペイントレイヤー、今回はデカール部分

- 単なるフォルダ。以下のFillレイヤーを格納するため。

- 塗りつぶしのFillレイヤー、赤錆び

- 大本命のマスクエフェクト群

- 塗装用のFillレイヤー

- 下地の金属のFillレイヤー

- ベースカラーに適用されたエフェクト

レイヤー構成はPhotoshopやクリスタを触っていればもう分かると思う。レイヤーの重ね方(通常、乗算、オーバーレイなどのモード)、レイヤーマスクを使う、他にも例えば色調整レイヤーやクリッピングクリッピングマスク的な機能など、基本概念は2D系お絵描きツールとほぼ共通。

でもそう思っていると、ドツボにハマる。

基本のペイントレイヤー、実は基本ではなかった

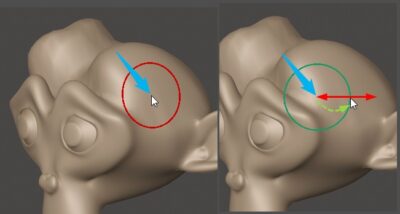

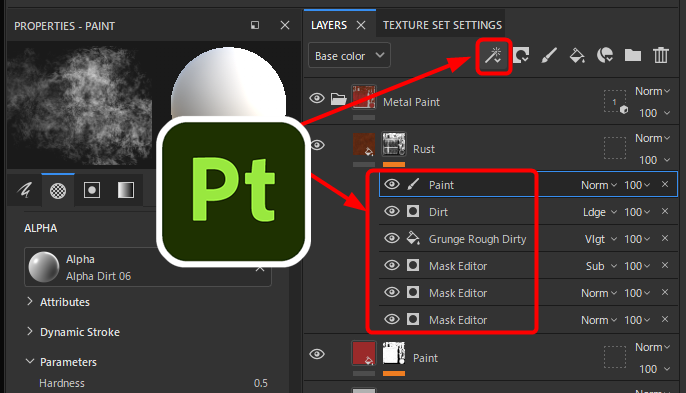

まずごく普通のペイントレイヤー、これが実はほとんど使わない。理由としては、次で説明する「マスクにペイントエフェクトを適用し、マスク加工で絵作りする」から。

ん?マスクエフェクト?そんな機能はPhotoshopにもクリスタにもないぞ?と思ったアナタは鋭い。そう、マスクエフェクトこそがサブペ独自の特徴であり、強力な武器なのだ😍

塗りつぶしのFillレイヤー+マスク、実はこれが基本

Photoshopやクリスタでよくある「塗りつぶしレイヤー」、「全面」を指定色で塗り潰して使うアレだ。そしてそこにマスクをかけることで塗り潰された模様を表出させる。なのでサブペの基本は、

- 塗りつぶし用のFillレイヤーでベースカラーと質感を決める

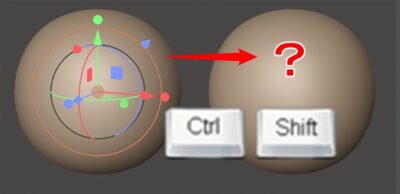

- マスクを追加する

- マスクを削ることで模様と質感を「表出」させる

- マスクの微調整で表出具合をいつでも可逆に調整する

この流れが基本パターン。あとはFillレイヤーをどんどん重ねて、上の色と下の色の出方をマスクで調整するだけ。

マスクエフェクトこそがサブペの真髄

このマスクエフェクトを知らなければ、はっきり言ってサブペの「サ」の字も分かっていないことになる。それだけ重要かつクリティカルな基礎知識だ。2年前のサラッと学習時にはチンプンカンプンだったが、今日、ようやくしっかりと理解できた😊

サブペでマスクエフェクトを使いこなせなければ、単なるPhotoshopの延長線上をうろうろしているだけ、ということになる。立体にお絵描きできるソフト止まりとなり、サブペの実力を引き出せない。

正確に言えばエフェクトはマスクだけではなくてベースカラーレイヤーにも適用できる。だが9割以上はマスクに対してかけることになるので、ここではマスクエフェクトと呼ぶことにする。

ワークフロー的にはこんな感じ。日記なので簡単にしか書きません。あとは各自で、自学自習でお願いします。

(参考までに画像を再掲。)

- 一番下の下地マテリアルをFillレイヤーで作成⑥(金属面そのものの作成)

- 必要ならこのベースカラーレイヤーにエフェクト⑦を追加する

- 次に、「現実世界で金属板の表面上に塗られる」塗装面のFillレイヤーを作成⑤

- 塗装剥がれの表現のために、塗装面レイヤー⑤にマスクを追加

- さらに錆びレイヤーを追加③

- 錆びレイヤーにマスクを追加して、マスクエフェクトをいくつか追加④

- マスクエフェクトでランダムな「塗装剥がれ」を作成

- 微妙に気に入らない模様を修正するために、マスクにペイントエフェクトを追加

- ペイントエフェクトに対してブラシの塗りで、手作業で塗装剥がれの模様を追加したり無効化したり

- なんとなくフォルダにまとめた②

- 説明用にデカールを貼った。Paintレイヤー扱いになる①

こんな感じでどんどんと汚れを追加したり、塗装剥がれを調整したり、赤錆びの表出量を調整する。あと塗装面の厚みも微調整したり。

基本的にこの繰り返しで、汚したり摩耗を表現できる。

このワークフローの分かりやすい点は、

- 現実の鉄板や鉄製品のマテリアルレイヤーを作る

- 塗装面用のマテリアルレイヤーを作る

- 塗装面のマスクで「塗装ありとなしの領域」を制御する

- 錆びレイヤーを用意する

- 錆びの表出量を調整する

- 汚れ面のマテリアルレイヤーを作り同様にマスクで調整

という、現実の物理構成をそのままレイヤーで調整できるようになっている点。分かりやすい上に、調整もしやすい。最近の傷による塗装剥げと、古い塗装剥げによる錆び表現の調整がしやすい。

あとは使用感を出すための汚れだったり、長年納屋に放置されたような「表面に積もった塵の表現」など、どんどんと上のレイヤーに追加すればいいだけ。

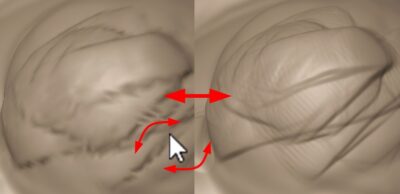

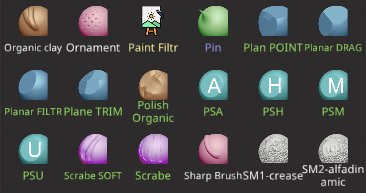

物理形状に応じたマスクを作れる「Mask Editor」エフェクト

最初、サブペを触ると、デフォルトでたくさんあるスマートマテリアルの高性能さに目を奪われる。だがじっくりとマスクエフェクトを学べば、実はスマートマテリアルは、ほとんどがMask Editorのパラメータ設定で実現できることに気付く。

なのでプリセットのスマートマテリアルは、

- Mask Editor エフェクトや他のマスクエフェクトの調整

- マスクにではなくてベースカラーレイヤーに適用したエフェクトの調整

- それらで構成された1つのマテリアルレイヤーを複数組み合わせただけ

これがスマートマテリアルの正体だ。スマートマテリアルにない調整をするためには、必要な調整項目のあるフィルターをベースカラーかマスクに適用すればいい。

(そしておそらく、それでも無理ならサブスタンス3Dデザイナーでオリジナルマテリアルを作ることになるだろう。かなり自由にパラメトリック調整が可能なマテリアルを作れることは明らかだ。)

はい、もう分かったと思うけど、サブペの汚しがリアルな理由は、材質設定+マスクによる表出制御の繰り返し&重ね合わせ、そういうこと。

基本原理を押さえてしまえば、実は割と簡単にリアルな塗りをできることが分かった。何を学ぶにしても表面的な派手さではなくて「原理原則、コアな仕組みやルール、法則」を如何に早くに知ることができるか、にかかっていると思う。そうしないとサブペの幻惑マジックに囚われて、小手先のパラメーター調整ばかりをハンズオンしても何も身に付かないぞ!

基本原理が分かれば、各自で勝手に応用できるし自走し出すことができる。そっちの方が重要。

ペイントレイヤーが必要になるとき

んで最初に言ったように、ではいつ「基本的なあのペイントレイヤー」を使うのか、について。1つはいわゆる「デカール」を貼り付けるとき。1つのデカールが1つのペイントレイヤーになる。これはそういう仕様なので。

もう1つは似ているが、デカールのコピーというか色の転写というか、それをブラシでこすりながらデカール・テクスチャをメッシュ表面にペイントするとき。なので少なくとも「転写系=Projection系」の表現ではペイントレイヤーが必要になる。それくらいじゃね?あと思いつかないけど、まぁそんなに出番は多くはない。

まとめ

サブペの塗りの基本はだいたいこんな感じ。シンプル。

- いわゆるデカールやステッカー的な投影表現はペイントレイヤー

- それ以外は基本的にFillレイヤー+マスク

- マスクにエフェクトを追加して、ランダムなテクスチャ表現を利用する

- 結果、Fillレイヤーの地の色をマスクで調整

- それらをどんどん重ねていく

- Mask Editorエフェクトで、エッジの塗装剥がれや上面に積もった塵の表現なども制御可能

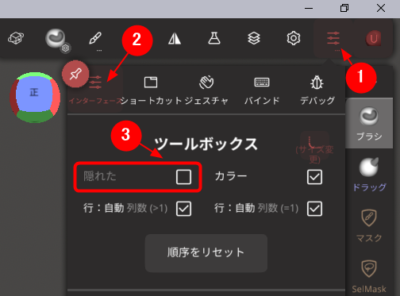

- マスクエフェクトをブラシで微調整するためにペイントエフェクトを使う

- マスクエフェクトで調整するのはいつでも可逆に変更可能(ペイントレイヤーに書いてしまえば事後調整が無理)

ここまでサブペの本質を理解できれば、Photoshopとは全く似て非なる物だと分かったと思う。

特にマスクエフェクトこそがサブペの真骨頂であり、Photoshopやクリスタにはそこまでマスクに対する柔軟な実装はない。

サブペ、今までは不気味な存在だったが、本質的な仕組みやワークフローを理解できたのでスッキリ😍 基本概念さえ理解できてしまえば、あとは単純に「汚し方」のテクニックの差でしかない。それらは経験と共に増えるので、焦らなくてもいい。まずは基本概念をきっちり押さえられたことが重要。

また一歩前進!👍

今回の創作活動は約2時間30分(累積 約4,397時間)

(1,075回目のブログ更新)